31 mars 2025

5 min

5 min

Bienvenue sur LeFil.vet

L'accès au site web nécessite d'être identifié.

Merci de saisir vos identifiants de connexion.

Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.

Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.

Son plus proche parent est un Parvovirus du chipmunk : le dernier parvovirus félin découvert en date, en Italie, est plus fréquent chez les sujets ayant des marqueurs élevés d'atteinte hépatique. De là à dire qu'il est à l'origine d'une hépatite, il y a un pas que seule une inoculation expérimentale – pas encore réalisée – permettrait de franchir.

Une étude sur les virus félins hépatotropes a été réalisée par des virologistes vétérinaires de l'université de Novare (Piémont, Italie). Ils ont prélevé (et conservé au froid) le sérum de chats présentés à l'Institut Vétérinaire de leur université, entre 2021 et 2023. Les sujets inclus devaient avoir présenté à la consultation « des marqueurs hépatiques (AST, ALT ou bilirubine) altérés ». Les données d'identification, d'anamnèse et de mode de vie de ces animaux étaient également collectées. Les statuts FeLV et FIV de ces sujets ont été déterminés à l'inclusion. Au total, 43 chats ont été inclus dans l'étude. Les auteurs ont d'abord recherché en PCR quantitative la présence du génome d'un hépadnavirus chez le chat (c'est un virus félin proche de celui de l'hépatite B chez l'humain).

Deux de ces sujets ont été trouvés positifs pour ce virus (ils étaient tous deux FeLV+ et FIV-) :

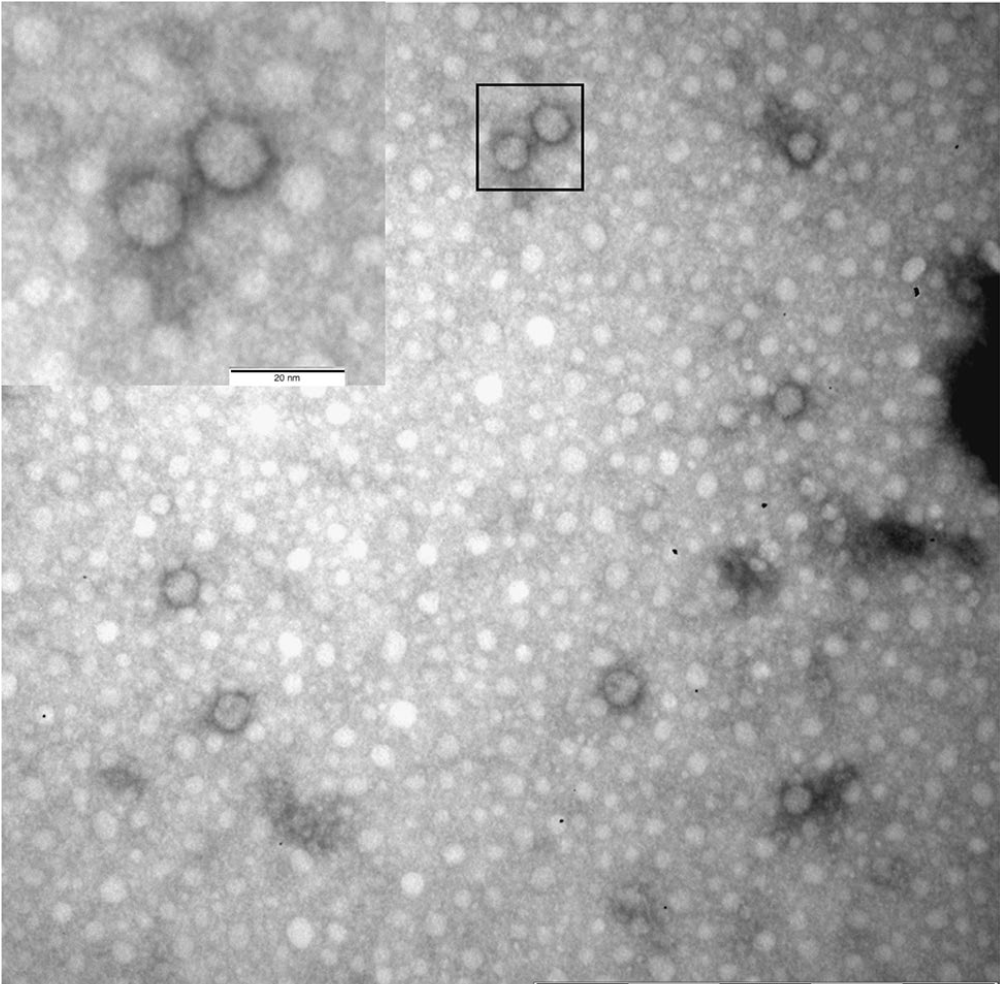

Comme le protocole de l'étude le prévoyait, les auteurs ont alors réalisé un séquençage de tous les acides nucléiques de ces sérums (métagénomique). Pour le sérum du mâle, ils ont obtenu des séquences correspondant à celles des Érythroparvovirus (EPV). À partir des fragments de séquence obtenus, ils ont pu reconstruire la séquence de cet EPV, qui est différente des génomes de tous les autres EPV connus. Son plus proche parent est un EPV du chipmunk (tamias), mais avec moins de 50 % d'homologie sur le premier gène (NSP1) et moins de 60 % sur le second (VP2).

L'EPV spécifique des tamias semble être hébergé de manière subclinique. En revanche, le second EPV le plus proche de ce nouveau virus félin est le parvovirus B19. Celui-ci est à l'origine d'une contamination in utero chez l'humain, pouvant être fatale pour le fœtus. Les nouveau-nés et les enfants développent un érythème infectieux en cas de primo-infection. Chez les adultes, il est plutôt associé à une polyarthropathie. Mais son tropisme est pour les progéniteurs érythroïdes : dans les cas sévères, il provoque une aplasie. Chez les sujets immunodéprimés, son infection est persistante, résultant en une anémie chronique.

Pour tenter disposer de plus d'informations sur l'importance de cet EPV félin, les auteurs ont mis au point une PCR quantitative qui lui est spécifique. Puis ils l'ont testée sur les deux échantillons de sérum de départ : celui de la chatte a une charge génomique assez faible, mais celui du chat a une charge très élevée (même 100 fois plus élevée que celle de l'hépadnavirus). Ils ont alors testé les 41 sérums restants de l'enquête, et ont identifié une faible charge génomique chez 10 autres chats. Soit 12/43 chats positifs (28 %) pour l'EPV félin. Sur l'ensemble des données collectées, aucun paramètre n'apparaît statistiquement associé à la présence d'une charge génomique détectable de l'EPV félin, pas même le statut FeLV. Les auteurs ont tenté d'isoler l'EPV sur différentes lignées cellulaires, en vain.

Les auteurs ont ensuite testé en qPCR 1 150 sérums de leur sérothèque, « principalement obtenus à partir de chats pour des évaluations cliniques pré-chirurgicales ou de routine entre 2018 et 2022 ». Cette fois, ils ont détecté 15 sujets positifs (1,3 %). C'est une proportion statistiquement hautement différente de la précédente (p<0,000001). La plupart des 15 sujets avaient une charge génomique très faible, mais 4 présentaient une charge moyenne, « probablement au pic de leur primo-infection ». L'un de ceux-ci présentait aussi une virémie très élevée pour l'hépadnavirus félin. Un autre était FeLV+, avec une charge génomique élevée ; il s'agissait d'un chat errant. Du fait de ses signes cliniques, des écouvillons conjonctivaux et oropharyngés avaient été prélevés et conservés : ils ont été trouvés positifs en qPCR pour l'EPV félin. Ce qui « suggère une excrétion virale » au moins par voie muqueuse.

Finalement, l'association possible de ce nouvel EPV félin avec une pathologie hépatique « doit être confirmée par des études sérologiques et virologiques de plus grande envergure, menées sur des cohortes d'animaux ».

31 mars 2025

5 min

5 min

28 mars 2025

4 min

4 min

26 mars 2025

4 min

4 min

25 mars 2025

4 min

4 min

24 mars 2025

6 min

6 min