25 avril 2025

5 min

5 min

Bienvenue sur LeFil.vet

L'accès au site web nécessite d'être identifié.

Merci de saisir vos identifiants de connexion.

Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.

Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.

27 septembre 2022

Péritonite septique chez le chien : opérer rapidement et éviter les lésions organiques

La péritonite septique est une urgence, qui engage le pronostic vital du chien. Sa prise en charge est chirurgicale, afin d'en déterminer la cause et de la traiter, en complément du traitement médical (antibiotiques et traitement de soutien). L'étude rétrospective de 113 cas confirme que la précocité du diagnostic et de l'intervention peuvent favoriser la survie de l'animal.

Les chiens de cette étude ont été pris en charge entre 2004 et 2020 à l'école vétérinaire de l'université de Jérusalem en Israël. Et les auteurs publient leurs observations en libre accès dans le VetRecord.

Ces animaux sont de diverses races (dont 13 labradors ou golden retrievers), sexe (56 % de femelles et 44 % de mâles), poids (25 kg en médiane) et âges (8 ans en médiane).

Le diagnostic a été confirmé dans tous les cas, et tous les animaux ont été opérés (les cas de demandes d'euthanasie avant intervention ont été exclus).

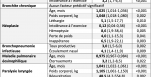

Au total, 84 chiens ont survécu, ce qui correspond à un taux de mortalité de 25,7 % (29/113). Et les auteurs ont donc recherché les facteurs significativement associés.

Les chiens étaient présentés à l'hôpital vétérinaire environ 3 jours en médiane après le début des signes cliniques, les cas survivants étant présentés plus tardivement que les autres (3 jours versus 2), mais probablement en raison d'une moindre gravité (non évaluée ici), ou d'une première prise en charge avant d'être référé.

En revanche, la prise en charge chirurgicale était plus précoce chez les survivants (4,8 heures en médiane après l'admission, contre 8,5 heures), ce qui conforte l'intérêt d'une intervention rapide, selon les auteurs.

Ces derniers identifient aussi deux signes cliniques associés à la mortalité : une tachypnée plus marquée (fréquence respiratoire de 48 cpm contre 40 cpm chez les survivants) et, surtout, un animal non ambulatoire (en décubitus), ce qui était le cas chez 62 % des chiens décédés (contre 24 % des survivants).

Une grave hypotension (définie comme une pression artérielle moyenne <60 mmHg, ou systolique <80 mmHg pendant 5 minutes a minima, nécessitant l'administration d'un vasopresseur) est survenue en cours d'intervention ou en postopératoire chez 42 chiens (soit 37,2 % des cas). Cette complication est associée au risque de mortalité, rapportée chez 20 chiens des 29 décédés, soit 69 %, mais 22 des 84 survivants, soit 26 %.

Une péritonite septique risque d'entraîner des dysfonctionnements organiques puis le décès de l'animal. Et en effet ici, une atteinte hépatique, objectivée par les résultats des analyses sanguines (hyperbilirubinémie, augmentation des ALAT, du temps de prothrombine, etc., 16 cas) et/ou une insuffisance rénale aiguë (diagnostiquée selon les critères IRIS, soit une forte augmentation de la créatininémie en 48 heures, 31 cas) sont plus fréquentes chez les chiens n'ayant pas survécu. Dans 7 cas, une atteinte hépatique et rénale était associée ; aucun n'a survécu.

Les auteurs recommandent alors une prise en charge chirurgicale la plus rapide possible, afin de prévenir le risque de dysfonctionnements multi-organiques qui assombrissent le pronostic. Les traitements de soutien, en particulier de la fonction hépatique, semblent également à considérer.

La présence de troubles de la coagulation (22 cas), en revanche, n'a pas montré de valeur pronostique ici.

Les péritonites septiques sont primaires ou secondaires, l'infection étant alors principalement d'origine gastro-intestinale (perforation). Dans cette étude toutefois, les paramètres étiologiques évalués ne sont pas associés à la mortalité, en particulier l'origine de l'infection ou la localisation de la perforation digestive. Une seconde chirurgie (12 cas) voire une troisième (1 cas) est associée à un risque de mortalité supérieur, mais sans atteindre le seuil de significativité.

Le diagnostic de certitude d'une péritonite septique repose sur la mise en évidence de l'infection péritonéale (par cytologie ou culture bactérienne sur prélèvement de liquide par ponction abdominale ou à l'ouverture de la cavité abdominale). Mais d'autres observations orientent la suspicion, en particulier la différence de concentration en glucose dans le sang et dans le liquide péritonéal : un delta d'au moins 0,2 g/l est en faveur de l'affection.

Ici toutefois, les auteurs s'étonnent du manque de sensibilité de ce paramètre, qui ne devrait donc pas être utilisé seul pour écarter l'hypothèse de péritonite septique. En effet, les dosages avaient été effectués chez 36 chiens (avec un delta médian de 0,36 g/l), mais 22 d'entre eux seulement, soit 61 %, ont montré une concentration en glucose plus élevée dans l'épanchement que dans le sang avec un delta dépassant le seuil de 0,2 g/l. Quelle que soit son importance, la différence n'est pas non plus trouvée associée à la mortalité.

25 avril 2025

5 min

5 min

24 avril 2025

4 min

4 min

23 avril 2025

5 min

5 min

22 avril 2025

4 min

4 min

18 avril 2025

6 min

6 min

17 avril 2025

5 min

5 min