25 avril 2025

5 min

5 min

Bienvenue sur LeFil.vet

L'accès au site web nécessite d'être identifié.

Merci de saisir vos identifiants de connexion.

Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.

Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.

21 septembre 2020

L'hypocholestérolémie, un indicateur, mais de quoi ?

C'est un travail ingrat que viennent de publier des cliniciens de l'UC Davis (USA) : celui d'explorer presque “à l'aveugle” la signification potentielle de l'hypocholestérolémie chez les chiens et chats. Ils ne sont donc pas surpris – mais probablement un peu déçus – que leur volumineux travail ne débouche pas sur des recommandations, mais plutôt sur des faisceaux de suspicion. En clair, et chez les chiens plus que chez les chats, le développement d'une hypocholestérolémie est positivement associé au risque de décès de l'animal, et d'autant plus que l'hypocholestérolémie est sévère.

Leur point de départ est que la mesure de la cholestérolémie est réalisée dans les bilans sanguins, « mais [l'hypocholestérolémie] n'est pas considérée comme un marqueur pronostique chez les chiens et les chats ». Ils en veulent pour preuve que « seules quatre publications vétérinaires ont spécifiquement exploré son association avec la mortalité ». Trois de ces études portent sur les chiens. Deux associent au plan statistique « la non survie » des animaux atteints de choc septique (lié à la parvovirose dans l'une, l'autre sur toutes les causes) à cette hypocholestérolémie, et une troisième l'associe à un sur-risque de décès en cours d'hospitalisation. Dans la seule publication portant sur les chats, la plus récente des quatre, il n'est pas trouvé d'association entre hypocholestérolémie et décès. Chez l'Homme, rappellent les auteurs, l'association est solide avec « maladies critiques, différentes malignités et le choc septique, entre autres » et avec le sur-risque de mortalité. Ils ont donc souhaité évaluer de manière rétrospective si des données de prévalence pouvaient être obtenues pour les petits animaux, et si une association à un pronostic vital pouvait être identifiée.

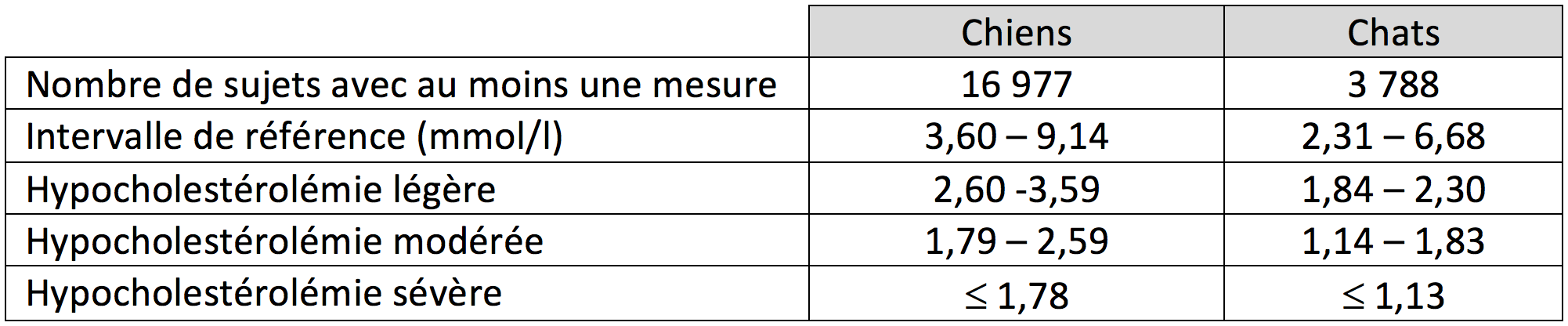

Pour cela, l'étude a porté sur l'analyse des dossiers électroniques de chiens et chats ayant consulté à l'hôpital de l'UC Davis entre début septembre 2011 et fin août 2016, à la recherche de ceux ayant au moins une mesure de cholestérolémie. Si l'intervalle de référence des valeurs existait déjà pour la période de l'étude, les auteurs ont dû proposer des intervalles pour définir les niveaux faibles, modérés et sévères d'hypocholestérolémie (voir le tableau ci-dessous). Si un sujet disposait de plusieurs mesures, une seule était prise en compte : la première si elles étaient toutes dans l'intervalle de référence, et la première anormale dans les autres cas. Les auteurs ont ainsi disposé des données de près de 21 000 sujets (hospitalisés comme en ambulatoire).

Dans l'étude rétrospective de près de 21 000 dossiers médicaux de chiens et chats, les auteurs ont défini eux-mêmes les intervalles relatifs aux différents niveaux d'hypocholestérolémie des patients (LeFil, d'après Tan et coll., 2020).

La fréquence de l'hypocholestérolémie était comparable chez les chiens (7,0 %) et les chats (4,7 %), et d'ailleurs du même ordre de grandeur que l'hypercholestérolémie (8,2 et 5,8 %, respectivement). Dans les deux espèces, la répartition selon le niveau d'hypocholestérolémie était comparable :

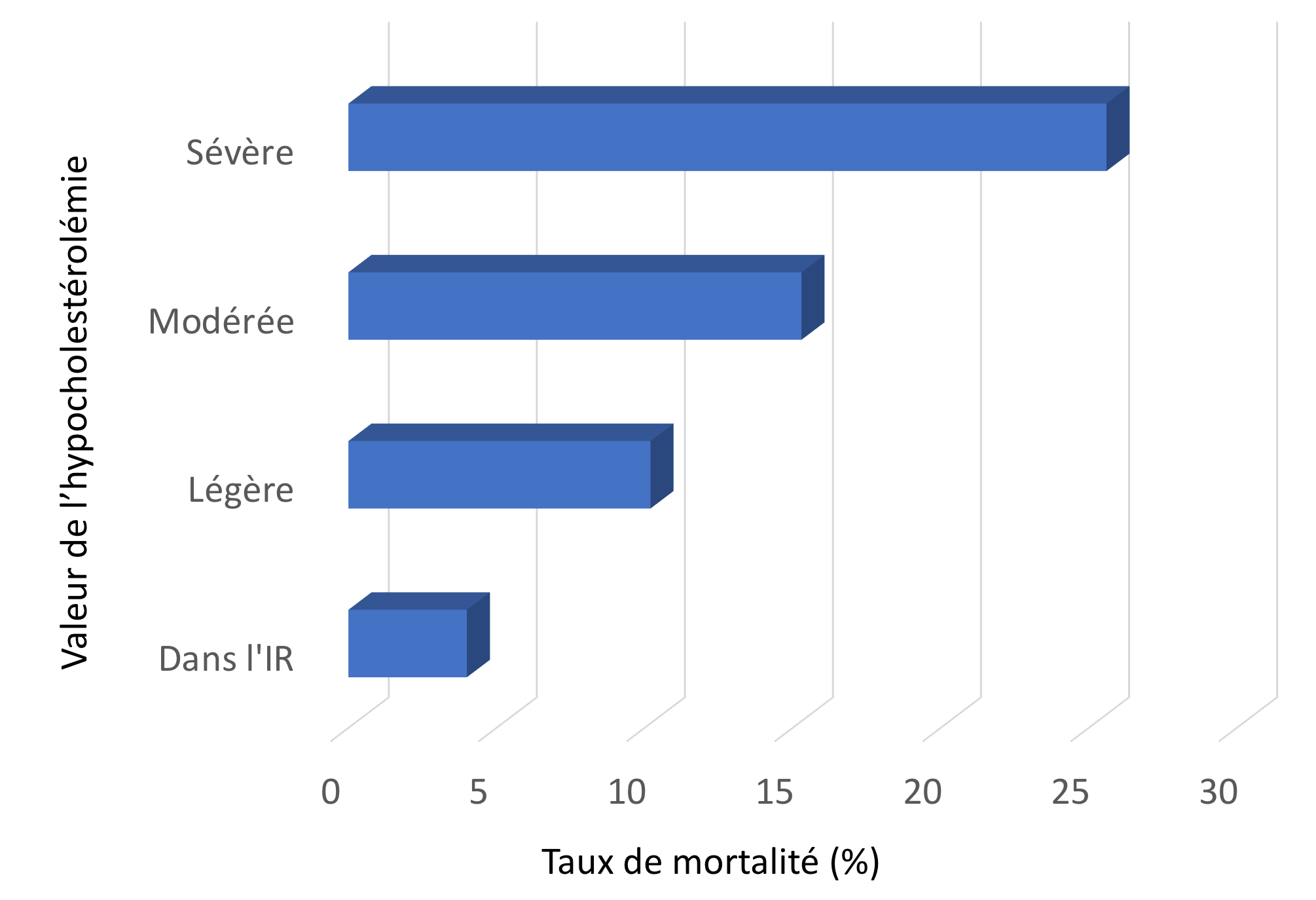

Dans les deux espèces, le taux de mortalité allait croissant avec la gravité de l'hypocholestérolémie (p<0,0001). C'est particulièrement marqué chez les chiens où le nombre de sujets est relativement important. Ainsi, les auteurs calculent qu'un chien ayant une hypocholestérolémie présente un sur-risque de décès x 3,2 (p<0,001) ; pour un chat, le sur-risque est x 2,5 (p<0,001).

Dans un second temps, les auteurs ont sélectionné les sujets dont les mesures disponibles permettaient de suivre une hospitalisation : au cours d'un même séjour, si la première valeur était dans (ou au-dessus de) l'intervalle de référence, puis que les mesures suivantes indiquaient une hypocholestérolémie, ils qualifiaient celle-ci “d'acquise à l'hôpital”. Les nombres sont nettement plus faibles : 55 chiens et 10 chats. Le taux de mortalité chez ces chiens était nettement supérieur (de l'ordre du double) par rapport à celui des sujets “tout venant” en hypocholestérolémie (p<0,001). Il n'y a pas de lien de causalité, l'évolution des animaux hospitalisés étant liée à leur maladie primaire, non à leur cholestérolémie. Mais, relèvent les auteurs, plus des deux tiers de ces chiens (68 %) ont développé un choc septique pendant l'hospitalisation. Chez les chats, il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes (hypocholestérolémie tout venant ou acquise à l'hôpital). Les auteurs soulignent donc que leurs résultats « vont dans le sens d'une mesure [de la] cholestérol[émie] comme marqueur pronostic de non survie chez une large population de petits animaux et pas seulement ceux souffrant d'une maladie critique » et hors du contexte de l'hospitalisation.

Les auteurs ont enfin recherché les maladies présentes chez les sujets présentant une hypocholestérolémie modérée ou sévère. Parmi les affections renseignées:

Quant à savoir de quoi l'hypocholestérolémie est l'indicateur (marqueur de la sévérité de l'affection ou effet physiologique contribuant à la dégradation de l'état de l'animal), les auteurs restent prudents : « il y a des données nouvelles à l'appui de chacune des deux théories ». Ils avancent tout de même que « le cholestérol peut être un marqueur pronostique utile de la mortalité, bien que des études complémentaires, prospectives, soient nécessaires pour en éclaircir les mécanismes physiopathologiques ». En l'état, ils se limitent à suggérer de l'utiliser pour les animaux dont l'état fait évoquer une euthanasie…

25 avril 2025

5 min

5 min

24 avril 2025

4 min

4 min

23 avril 2025

5 min

5 min

22 avril 2025

4 min

4 min

18 avril 2025

6 min

6 min

17 avril 2025

5 min

5 min