25 avril 2025

5 min

5 min

Bienvenue sur LeFil.vet

L'accès au site web nécessite d'être identifié.

Merci de saisir vos identifiants de connexion.

Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.

Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.

29 novembre 2019

Le carcinome transitionnel de la vessie est rare et de mauvais pronostic chez le chat

Le carcinome urothélial, ou carcinome à cellules transitionnelles de la vessie, ou encore « carcinome transitionnel » n'est pas fréquent chez le chat. Et peu de données sont disponibles sur les traitements envisageables et leur efficacité. Une étude rétrospective sur une cohorte de 118 chats atteints a donc été menée afin de pallier ce manque.

L'étude, multicentrique, implique 11 structures de référés américaines et canadiennes (dont 9 écoles vétérinaires de différents États). Elle est publiée en libre accès dans le JVIM (article publié en ligne le 13 novembre dernier).

Ces cancers sont rares dans l'espèce féline ; les cas ont été recrutés sur une période de 27 ans (1991-2018). Ils surviennent généralement sur des sujets âgés : l'âge médian des animaux est de 15 ans, avec un écart interquartile de 13-17 ans. La répartition entre mâles et femelles est assez égale (46 % et 54 %).

La grande majorité des chats – près de 8 sur 10 – avait un historique médical comprenant des troubles urinaires, notamment des infections, des urolithiases, des cystites idiopathiques.

Au préalable de la consultation aboutissant au diagnostic de carcinome urothélial, presque tous les animaux avaient présenté des signes cliniques (au moins un), pendant plusieurs jours ou semaines (depuis un mois en médiane). Dans 6 % des cas toutefois, le carcinome était une découverte fortuite, à l'occasion d'un examen d'imagerie prescrit pour un autre motif.

Les signes cliniques les plus fréquents étaient : une hématurie, une pollakiurie, une strangurie, une anorexie, une léthargie, des vomissements, une douleur abdominale. 10 % des chats présentaient une obstruction urétrale.

À la palpation abdominale, une douleur était détectée dans plus de 20 % des cas et la présence d'une masse dans la région de la vessie en proportion voisine (25 et 22 chats, respectivement).

Les examens sanguins effectués ont principalement révélé les anomalies suivantes : un hématocrite bas, une hypocréatininémie et une augmentation de l'urémie. Les résultats des cultures urinaires ont aussi détecté quelques cas d'infection urinaire (une dizaine).

Mais la confirmation du diagnostic fait essentiellement suite aux observations des examens d'imagerie pratiqués : radiographie, échographie et/ou cystoscopie. Une masse isolée est le plus souvent mise-en-évidence (plus de 9 fois sur 10), éventuellement associée à un épaississement de la paroi de la vessie. Sa localisation est variable selon les cas, mais le trigone vésical est fréquemment touché (moins souvent que chez le chien, toutefois).

Dans 12 % des cas examinés à l'échographie, une atteinte tumorale de l'urètre est notée. Une obstruction des uretères est également rapportée dans une proportion similaire.

Selon les résultats de l'histopathologie sur biopsie (62 cas), la tumeur est infiltrante à 70 %.

Des métastases (en majorité dans les ganglions lymphatiques locaux) sont identifiées d'emblée chez 15 chats. Et chez 10 de plus, des métastases seront finalement observées, se développant ultérieurement ou découvertes à l'autopsie (en de très diverses localisations). Les cas de métastases représentent ainsi plus de 20 % de la cohorte (25/118).

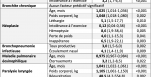

Environ deux tiers des chats ont bénéficié d'un traitement, seul ou combiné dans une proportion équivalente (48 % et 28 %, voir le tableau en illustration principale). Les deux paramètres motivant significativement l'absence de prise en charge thérapeutique sont un état léthargique de l'animal et une localisation de la tumeur au niveau du trigone de la vessie (difficilement opérable). L'euthanasie de l'animal a été décidée dans le prolongement de la consultation pour 15 chats.

Une chirurgie (cystectomie partielle) est effectuée dans 38 % des cas traités (28 chats). Mais elle ne permet une excision complète que dans 9 cas ; l'excision est incomplète dans 12 cas et cette information n'est pas renseignée pour les 7 restants.

Cette chirurgie était souvent associée à un traitement médical (16 cas sur les 28) : AINS, chimiothérapie ou les deux. Une amélioration des signes cliniques a été observée à 75 %.

Indépendamment du traitement chirurgical, des AINS ont été prescrits à plus de 40 % des chats (49/118), parfois comme seul traitement (15 cas). Les molécules prescrites étaient des coxibs : piroxicam et/ou meloxicam, robenacoxib. Des effets indésirables (urinaires ou gastro-intestinaux) sont rapportés dans 13 cas, mais sans que le lien avec le traitement ne puisse toujours être établi avec certitude. L'administration à long terme des AINS dans l'espèce féline mérite toutefois de rester prudente.

Une chimiothérapie, pratiquée chez 33 chats, l'a été comme unique traitement dans 6 cas. 25 de ces 33 chats ont montré une amélioration clinique.

À la fin de l'étude, seuls 4 chats sont encore en vie. 77 sont morts (dont près des trois quarts en lien avec le carcinome urothélial) et 37 n'ont pas été suivis dans la durée (et sont écartés des calculs de longévité).

La durée de survie globale est assez courte, de 155 jours en médiane (5 mois). Elle est même de 46 jours en l'absence de traitement. Pour les chats traités, la chirurgie (cystectomie partielle), seule ou associée à d'autres traitements, augmente significativement l'espérance de vie : 294 jours vs 176 jours. Suite à ce traitement chirurgical, le "risque" de survivre plus d'un an est ainsi de 28 %, et plus de 2 ans de 8 %, contre 6,7 % et 2,2 % si l'animal n'est pas traité.

Le traitement avec des AINS est également un paramètre significatif d'une meilleure longévité post-diagnostic. L'association des deux (AINS et chirurgie) réduit le risque de mortalité. L'étude n'identifie aucun autre paramètre pronostique (d'ordre démographique comme l'âge, ni clinique comme la localisation de la tumeur).

Malgré les limites de leur étude, particulièrement en lien avec sa nature rétrospective et le contexte de la prise en charge des cas, ici dans des centres spécialisés, les auteurs concluent que l'excision chirurgicale de la tumeur et l'administration d'AINS devraient être les traitements de première intention à conseiller chez le chat présentant un carcinome transitionnel. Lorsqu'impossible ou inapproprié (notamment la chirurgie), les autres options thérapeutiques seraient à envisager, plutôt que de ne pas traiter, dans l'objectif d'améliorer la survie du chat.

25 avril 2025

5 min

5 min

24 avril 2025

4 min

4 min

23 avril 2025

5 min

5 min

22 avril 2025

4 min

4 min

18 avril 2025

6 min

6 min

17 avril 2025

5 min

5 min