17 avril 2025

5 min

5 min

Bienvenue sur LeFil.vet

L'accès au site web nécessite d'être identifié.

Merci de saisir vos identifiants de connexion.

Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.

Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.

12 août 2024

Évaluation du traitement de l'obésité canine par l'exercice physique : la pesée ne suffira pas

Comme chez l'homme, le manque d'exercice physique contribue à l'obésité chez le chien. Et lorsque possible, la prise en charge de l'obésité associe des mesures diététiques à une augmentation de l'activité physique. Toutefois, chez l'homme au moins, l'exercice physique a pour effet une perte de masse grasse parallèlement à une prise de masse musculaire, ce qui désole les personnes qui espèrent observer une baisse de poids en montant sur leur balance : au mieux, leur poids ne varie pas, au pire, il augmente. C'est tout l'intérêt de recourir à un impédancemètre, qui affine l'évaluation en calculant masse graisseuse et masse maigre, et matérialise le bénéfice des efforts fournis.

Ce type d'outil n'est pas utilisé chez le chien. Et peu de données sont disponibles dans cette espèce sur l'effet de l'exercice physique sur l'évolution des masses graisseuses et musculaires, et leur répartition. Une équipe suédoise, de l'école vétérinaire de l'Université d'Uppsala, a donc mené une étude pour l'évaluer.

Sur la base du volontariat, des propriétaires et leur chien ont participé à un programme conjoint d'activité physique. Les chiens devaient être âgés de plus de 1 an, capables de suivre le programme sans danger (ils ne présentaient pas, notamment, d'affection systémique ou orthopédique à risque) et manipulables (afin de pouvoir effectuer des mesures corporelles). Les propriétaires aussi devaient être en relative bonne forme physique.

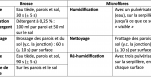

Le programme, sur 8 semaines, prévoyait :

Aucune mesure diététique n'a été associée au programme, afin d'évaluer l'effet de ce dernier isolément.

Les 21 chiens ainsi recrutés étaient de divers formats et races, de divers âges (5 ans en moyenne), et également répartis entre mâles et femelles (10 et 11, respectivement).

Ils ont été finalement répartis en deux groupes selon la distance de footing ciblée : 2 km (n=7) ou 5-10 km (n=14), car trop peu de propriétaires ont choisi les plus longues distances. Tous les chiens ont bien toléré le programme.

Les chiens ont été examinés avant puis à l'issue des 8 semaines de programme. L'examen clinique et orthopédique a été complété d'une pesée de l'animal. Outre le poids corporel, une mesure de la note d'état corporel (NEC ou BCS pour body condition score), sur une échelle de 1 (maigreur extrême) à 9 (obésité extrême), a été effectuée. La NEC est calculée en effet sur des critères relatifs à la silhouette du chien et sa palpation, essentiellement corrélés à la masse graisseuse corporelle totale.

En complément de la NEC, des paramètres plus objectifs, différenciant masse maigre et masse grasse, apparaissent nécessaires aux équipes vétérinaires selon les auteurs. Ces derniers ont donc inclus des mesures morphométriques faciles à obtenir (par comparaison à des techniques d'imagerie médicale par exemple). Avec un mètre ruban (un dynamomètre pour la cuisse), ils ont donc mesuré la circonférence, au millimètre près (moyenne de 3 mesures pour chacune) :

Le même examinateur a réalisé tous les examens et toutes les mesures, sans connaître l'intensité du programme suivi (en particulier la distance de course ciblée), et sans disposer des résultats des premières mesures lors des secondes.

L'objectif de l'étude n'était pas de faire maigrir les animaux, mais d'évaluer l'effet de l'exercice sur ces paramètres. Ainsi, les 21 chiens de l'étude étaient en majorité de poids idéal (NEC de 4-5 pour 13 d'entre eux) ; un seul était en sous-poids (NEC de 3), 6 en léger surpoids (NEC de 6) et le dernier en surpoids (NEC de 7) ; aucun n'était obèse.

La comparaison entre les deux séries de mesures (avant et à l'issue du programme) montre une diminution significative de la NEC, évoluant de 5,1 en moyenne à 4,7. Cette diminution est observée chez tous les chiens, sans influence de la distance de footing. En considérant le sexe et le format des chiens, la baisse n'est toutefois significative que dans le sous-groupe des chiens de grand format.

En revanche, les résultats ne montrent pas de variation du poids des chiens, y compris en considérant le sexe et le format des chiens.

Côté mensurations, les auteurs observent :

Ces variations confirment que chez le chien aussi, l'exercice physique est associé à une perte de masse grasse et une prise de masse musculaire, ce qui se traduit aussi ici par une baisse de la NEC mais une constance du poids corporel.

Même si l'objectif poursuivi n'était pas de faire maigrir des chiens en surpoids, il est intéressant de constater qu'à l'issue des 8 semaines d'exercice, 19 des 21 participants présentent une NEC idéale, contre 13 initialement. Cela ne fait que confirmer l'intérêt d'associer alimentation et exercice physique dans la prise en charge des chiens en surpoids ou obèses (de manière adaptée : faire courir un chien obèse peut avoir des effets délétères sur les articulations, notamment). Mais l'exercice entraînant une nouvelle répartition de la masse grasse et la masse maigre, le poids seul ne représente donc pas un bon paramètre de suivi.

En complément de la NEC, les auteurs proposent même de préférer la mesure de la circonférence du poitrail et de l'abdomen, dont la diminution semble refléter la perte de masse grasse, d'intérêt dans un programme d'amaigrissement. Toutefois, des variations de l'ampleur de l'évolution de ces paramètres ont été relevées selon le sexe et le format des chiens. La redistribution de la masse grasse et la masse maigre pourrait ainsi varier selon les caractéristiques démographiques de l'animal. Il reste aussi à établir des localisations précises de référence pour ces mesures, avec des repères qui restent fiables à mesure de l'amaigrissement : l'endroit le plus large du poitrail peut changer, par exemple, chez un chien qui a maigri. La nature du pelage pourrait aussi influencer le résultat des mesures.

Il semblerait par ailleurs qu'un exercice endurant (5-10 km ici versus 2) contribue davantage à la perte de la graisse abdominale. Mais le gain de tonus abdominal a également pu contribuer à cette diminution.

Le tour de cuisse apparaît aussi être un bon indicateur de la prise de masse musculaire. Toutefois, aucun chien obèse n'était inclus dans cette étude. Or, un dépôt de graisse au niveau des cuisse est courant chez les chiens obèses. Il reste donc à mesurer l'évolution de ce tour de cuisse chez des obèses qui suivraient un programme d'activité physique, afin de mesurer l'intérêt de ce paramètre et savoir l'interpréter.

Les résultats obtenus chez les maîtres seraient intéressants en comparaison. Mais ils n'ont pas été présentés ici…

17 avril 2025

5 min

5 min

16 avril 2025

5 min

5 min

15 avril 2025

4 min

4 min

14 avril 2025

5 min

5 min

11 avril 2025

3 min

3 min

10 avril 2025

7 min

7 min