18 avril 2025

6 min

6 min

Bienvenue sur LeFil.vet

L'accès au site web nécessite d'être identifié.

Merci de saisir vos identifiants de connexion.

Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.

Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.

14 avril 2025

Hernie discale : des séquelles à long terme et une charge émotionnelle persistante pour le propriétaire

Les hernies discales sont à considérer comme des maladies chroniques, au-delà de l'événement aigu qui a conduit au diagnostic, concluent les auteurs danois d'une étude auprès de 31 propriétaires de chiens concernés.

Les enquêtes, réalisées par téléphone, ont porté sur 24 cas traités par chirurgie (quelle que soit la technique) et 7 traités médicalement (traitement conservateur : analgésiques, repos, physiothérapie éventuellement). Les résultats sont publiés en libre accès dans VetRecord.

La sélection des cas a été effectuée indépendamment de la localisation de la lésion, de la gravité des signes cliniques (neurologiques en particulier), de la race ou de l'âge du chien… et du traitement entrepris. Le pronostic, à court terme au moins, dépend de ces paramètres, mais l'objectif de l'étude était d'évaluer le devenir des chiens à long terme, en particulier leur qualité de vie, dont la préservation est un objectif primordial de la prise en charge.

Les chiens avaient été présentés et pris en charge à l'hôpital vétérinaire universitaire de la faculté de Copenhague sur une période de 10 ans (2012-2022). Leur dossier médical était complet et une extrusion discale avait été diagnostiquée avec certitude (par imagerie médicale). La gravité des signes neurologiques était notée de 5 (démarche normale avec hyperesthésie spinale) à 0 (para- ou tétraplégie avec perte de la nociception profonde). Les cas notés 0, ou non traités (euthanasie à l'annonce du diagnostic), avaient été écartés.

Parmi les 71 propriétaires ayant pu être contactés, 31 ont accepté de répondre à l'enquête téléphonique, ce qui représente un taux de réponse relativement limité (44 %) ; il s'agit d'un biais de l'étude.

Le questionnaire comprenait 24 questions, ouvertes et fermées. L'entretien demandait 15 à 30 minutes. En moyenne, il a été réalisé 4 ans et demi après la première consultation (de 6 mois à 9,5 ans). À l'exception de 6 cas décédés entre temps (9 %), dont 2 euthanasiés suite à une récidive de la hernie, les chiens suivis étaient encore en vie : 19/24 traités par chirurgie et 6/7 traités médicalement.

Les chiens étaient donc de divers âges, poids et races. L'atteinte neurologique initiale était plus grave chez les chiens traités chirurgicalement : note de 1 à 5, contre 4 ou 5 chez ceux traités médicalement, mais la différence n'est pas significative. La lésion était le plus souvent thoraco-lombaire (17 cas), puis cervicale (9 cas).

Trois races, prédisposées, sont surreprésentées : le bouledogue français (n=6), le teckel nain (n=6) et le coton de Tuléar (n=2).

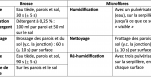

Des séquelles de la hernie sont rapportées par 18 propriétaires (58 %), sans lien avec la localisation de la lésion, le score de gravité, ou la prise en charge par physiothérapie (réalisée chez 22 des chiens opérés et chez 3 en complément du traitement conservateur). Il s'agit essentiellement de troubles persistants (12/18 cas), dont une cyphose (anomalie de la courbure de la colonne vertébrale dans 10 cas, souvent intermittente et exacerbée lors d'exercice), une douleur, une démarche anormale (des difficultés dans les escaliers ou des troubles de la proprioception notamment), une intolérance à l'exercice, une ataxie lorsque le chien est fatigué… (voir tableau en illustration principale).

Dans 12 cas, une récidive des signes cliniques est signalée (épisodes douloureux). Une paraparésie est survenue chez 5 chiens précédemment opérés et 1 chien du groupe traité médicalement (dans les 6 mois à 2 ans après le premier épisode).

Des difficultés à tourner la tête sont signalées chez 3 chiens, des difficultés à manger dans une gamelle au sol le sont pour 5.

Seuls 4 chiens étaient traités avec des analgésiques, alors que la plupart des séquelles décrites semblent être l'expression d'une douleur.

Les questions ont également cherché à évaluer la qualité de vie du chien, dont la définition n'est pas consensuelle et reste subjective. Selon les propriétaires, elle inclut la santé (absence de douleur, de difficulté à manger, à marcher et courir, bonne qualité de sommeil…), l'état mental (être heureux, curieux, non déprimé…), les interactions sociales (avec les personnes ou les autres chiens), le jeu (avec un jouet ou les autres chiens), et l'expression d'un comportement naturel.

Les réponses sont globalement encourageantes :

Les auteurs alertent toutefois sur le risque d'habituation du propriétaire, qui accepte la situation et perd en objectivité, d'où l'importance d'un suivi vétérinaire.

Le second objectif de l'étude était d'évaluer la charge que représente la maladie du chien pour son propriétaire. Et sur ce point, les réponses sont plus préoccupantes.

Deux personnes ont indiqué qu'elles reconsidéreraient leur choix de race à l'avenir.

Pour les auteurs de l'étude, ces difficultés du quotidien et leur persistance au-delà du traitement de l'épisode aigu devraient inciter le vétérinaire à aborder ces aspects au moment du diagnostic, pour y sensibiliser le propriétaire et proposer un accompagnement si nécessaire. Ici, 7 répondants (22 %) ont déclaré avoir manqué d'informations pratiques, en particulier sur les soins postopératoires et la mise en cage temporaire de leur chien.

Des consultations de suivi pourraient aussi être proposées, après la récupération de l'état ambulatoire et la stabilisation clinique, pour revoir les activités à éviter par exemple, et réévaluer le besoin d'antalgiques.

Seuls 2 propriétaires ont souligné le coût (élevé) des soins, ce qui est généralement pesant dans le cadre des maladies chroniques nécessitant un traitement au long cours (certaines affections dermatologiques par exemple).

18 avril 2025

6 min

6 min

17 avril 2025

5 min

5 min

16 avril 2025

5 min

5 min

15 avril 2025

4 min

4 min

11 avril 2025

3 min

3 min