18 avril 2025

6 min

6 min

Bienvenue sur LeFil.vet

L'accès au site web nécessite d'être identifié.

Merci de saisir vos identifiants de connexion.

Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.

Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.

15 avril 2025

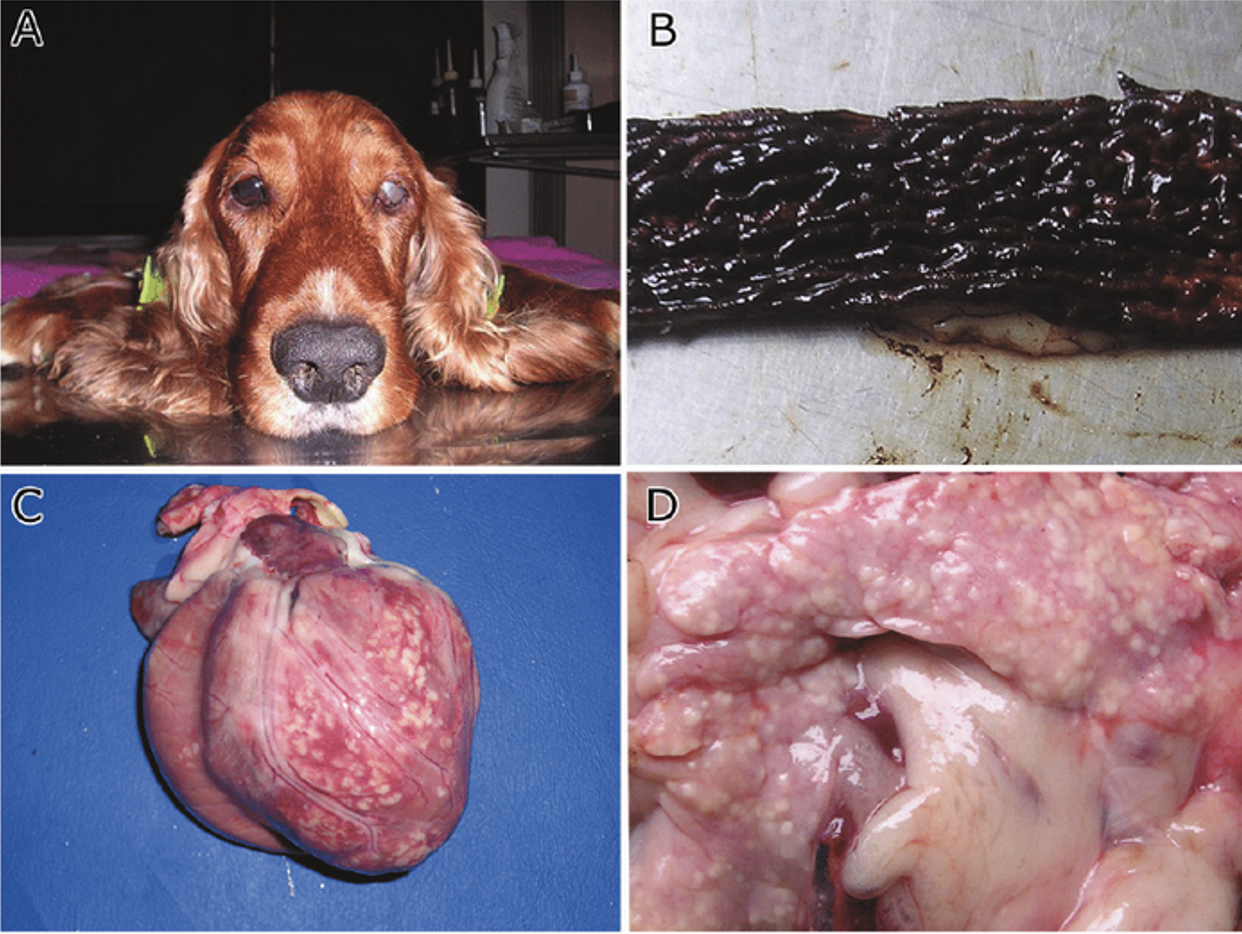

Protothécose canine : rare, mais dévastatrice

La protothécose est une maladie rare et peu documentée, affectant de nombreux mammifères, dont l'Homme. Elle est due à des microalgues unicellulaires du genre Prototheca, largement répandues dans l'environnement, en particulier dans les milieux humides et riches en matière organique. Généralement saprophytes, ces microorganismes peuvent se révéler pathogènes chez les individus immunodéprimés, avec une symptomatologie variable selon les espèces : mammites chez la vache laitière (de pronostic sombre), lésions cutanées chez le chat…

Chez le chien, la protothécose est probablement sous-diagnostiquée, car mal connue. Récemment, des chercheurs de différents pays (Pologne, Italie, Brésil, Japon, Australie, Allemagne) ont publié une synthèse de la littérature disponible sur ce sujet. Objectifs : mettre en lumière les caractéristiques épidémiologiques et cliniques de la protothécose dans cette espèce, et identifier d'éventuels facteurs de risque.

Cinq bases de données de revues scientifiques en libre accès ont été consultées à deux reprises, en 2019 et 2023, par deux évaluateurs indépendants, en utilisant les mots-clés suivants : “Prototheca“, “protothécose”, “canine” et “chien”. Les recherches ont été effectuées en français, anglais, allemand, italien, polonais et espagnol. Toutes les études rapportant des cas de protothécose chez le chien, confirmés par histologie, microbiologie ou PCR, ont été incluses. Les données relatives aux patients, à la symptomatologie, aux traitements mis en œuvre et à l'issue finale étaient enregistrées et analysées.

La description du premier cas de protothécose canine remonte à 1969, aux États-Unis. Depuis, les auteurs ont recensé 79 publications pour un total de 125 cas, répartis sur tous les continents. L'Amérique du Nord en représente le premier pourvoyeur (38 % des cas, n=48), suivie par l'Europe (30 %, n=27).

La plupart des patients appartiennent à des races moyennes ou grandes. Derrière les croisés, qui représentent plus d'un cas sur cinq (22 %, n=28), les boxers constituent la race la plus fréquemment atteinte (12 %, n=15), suivis par les labradors, les bergers allemands, les cockers, et les schnauzers géants.

L'âge médian au moment du diagnostic s'élève à 4 ans (3 mois à 14 ans). Près de deux tiers des cas concernent des chiens adultes, entre 1 et 7 ans (64 %, n=80), tandis qu'un quart des descriptions se rapportent à des chiens plus âgés.

L'origine de la contamination est évoquée dans 15 % des cas environ (n=18/125), avec 15 transmissions suspectées par contact direct avec l'environnement ou avec d'autres animaux, et 3 infections au cours d'une intervention chirurgicale. Pour les auteurs, la voie de contamination principale est vraisemblablement orofécale, à partir du réservoir environnemental.

Sur le plan clinique, six formes de la maladie sont décrites. Comptant pour près de deux cas sur trois (67 %, n=84), la protothécose systémique est de loin la plus fréquente. Elle se caractérise par l'atteinte de plusieurs organes, notamment les yeux (44 % des cas, n=37, les reins (42 %, n=35), le cœur et le colon (30 %, n=25), le foie (29 %, n=24), ainsi que le rectum, le cerveau, et les poumons. D'autres formes, plus rares, sont également citées, comme la protothécose entérique (n=13 ; 10 %), oculaire (n=11 ; 9 %), cutanée (n=9 ; 7,2 %), nerveuse (n=6 ; 5 %) ou encore myocardique (n=2 ; 1,6 %). Ainsi, une diarrhée hémorragique aiguë ou chronique du gros intestin, des troubles de la vision, une paralysie des nerfs crâniens ou d'autres signes neurologiques, et des lésions cutanées atypiques sont autant de signes qui doivent alerter le praticien.

Côté pronostic, les chiffres varient selon les formes de la maladie. Les cas d'atteinte nerveuse enregistrent le taux de létalité le plus élevé, avec un abandon fréquent du traitement et un recours à l'euthanasie pour des raisons de bien-être animal. En comparaison, les cas de protothécose cutanée connaissent une issue favorable dans la moitié des cas (n=5/9), et un taux de mortalité faible (n=1/9). De tels résultats sont aussi observés chez l'Homme, où le taux de guérison de la protothécose cutanée s'élève à 73 %, contre 33 % pour la forme systémique.

En dehors des infections strictement cutanées, la protothécose canine se caractérise par une faible réponse aux traitements, et donc une létalité élevée. Sur 67 chiens pour lesquels les suites de traitement sont connues, 60 (90 %) n'ont répondu à aucun médicament : 37 ont été euthanasiés, 22 sont morts, et un individu a survécu - mais sans signe d'amélioration. La grande majorité (92 %) des patients ont reçu un antibiotique (l'enrofloxacine et l'amphotéricine B étant les plus prescrits), 59 % des corticoïdes, et 27 % un antifongique (itraconazole et kétoconazole en tête), pour un taux de réussite thérapeutique plafonnant à 10 %. Un chiffre décevant, à mettre en relation avec la difficulté à établir un diagnostic précoce : dans plus de la moitié des cas, l'identification définitive de l'agent pathogène a lieu après la mise en place du traitement, voire post-mortem. Les auteurs appellent donc à une meilleure sensibilisation des praticiens, et à la recherche de solutions thérapeutiques contre cette maladie rare, possiblement sous-diagnostiquée, mais dévastatrice.

18 avril 2025

6 min

6 min

17 avril 2025

5 min

5 min

16 avril 2025

5 min

5 min

14 avril 2025

5 min

5 min

11 avril 2025

3 min

3 min