28 avril 2025

4 min

4 min

Bienvenue sur LeFil.vet

L'accès au site web nécessite d'être identifié.

Merci de saisir vos identifiants de connexion.

Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.

Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.

Comme chez l'homme et comme chez le chien, les hernies hiatales du chat sont le plus souvent des hernies « par glissement » – soit de type I – résultant d'une défaillance des moyens de fixité de l'œsophage. Le point de jonction œsophagogastrique (cardia) remonte ainsi vers le thorax, au travers de l'orifice hiatal. Les hernies de type II, « par roulement », qui désignent les cas où l'estomac remonte au travers de l'orifice hiatal mais sans déplacement du cardia, sont plus rares. Selon une étude rétrospective compilant les données d'une cohorte de 31 chats atteints, le type I représente en effet 86 % des cas.

Cette étude, conjointement menée dans les écoles vétérinaires rattachées à 6 universités américaines, avait pour objectif de caractériser les hernies hiatales félines (hernies traumatiques exclues), mais aussi d'en évaluer le traitement et son issue. Ses résultats sont publiés dans le JVIM (article en libre accès, publié en ligne le 9 août).

Les données disponibles jusque-là concernaient surtout l'espèce canine. Ici, les investigateurs ont recherché tous les cas référés et traités dans l'une des 6 cliniques vétérinaires universitaires impliquées, sur une période de 22 ans (1995-2016). Ils n'ont retenu que ceux qui présentaient des signes digestifs et pour lesquels le diagnostic avait été confirmé par imagerie médicale (radiographie avec produit de contraste, scanner, fibroscopie). Les cas consécutifs à un traumatisme (accident) étaient exclus.

Ils ont ainsi obtenu une cohorte de 31 chats.

Les hernies hiatales sont le plus souvent congénitales. Chez le chat toutefois, d'après cette étude, le diagnostic est tardif. L'âge médian des animaux au moment du diagnostic est en effet de près de 6 ans (5,7 ans) ; 20 chats, soit près des deux-tiers du groupe, étaient âgés de plus de 3 ans. Chez le chien, les signes cliniques apparaissent généralement avant l'âge d'un an.

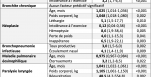

Ici, seulement 8 chats avaient moins d'un an (soit un quart de l'effectif). Selon les auteurs, « l'étiologie des hernies hiatales félines pourraient ainsi comprendre une composante dégénérative ». Une autre hypothèse est que l'expression clinique de l'affection n'apparaît qu'à des stades avancés, ou lorsque d'autres maladies la favorisent en aggravant la hernie. Enfin, des maladies entraînant une obstruction des voies aériennes supérieures (syndrome brachycéphale – 3 cas ici –, rhinite chronique) « pourraient aussi être importantes dans le développement des hernies hiatales du chat ». Dans la plupart des cas (24/31), la hernie est en effet associée à d'autres affections, d'étiologie indépendante : rhinite suppurée, hyperthyroïdie, maladie rénale chronique, néoplasie…

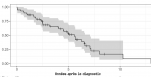

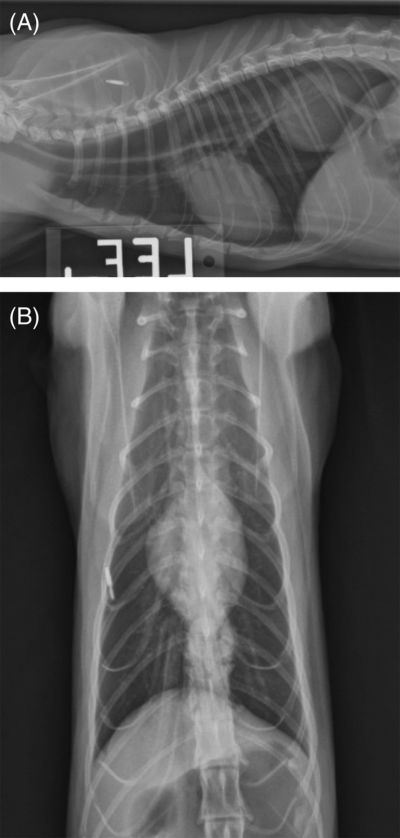

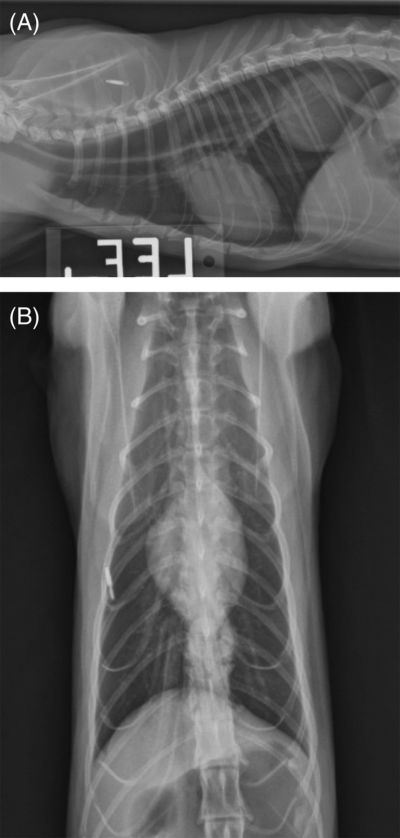

Les auteurs de ces travaux alertent également sur les nombreux cas où une radiographie simple du thorax ne permet pas de déceler la hernie, en particulier si elle est intermittente (voir les radiographies en exemple).

Les signes digestifs les plus fréquemment présentés étaient des vomissements, une perte de poids et une anorexie, parfois des régurgitations et/ou un ténesme. Ils étaient observés depuis 5 à 6 mois en médiane.

Des troubles respiratoires (infection chronique par exemple) ont été détectés à l'examen clinique chez 9 chats, éventuellement associés à une dyspnée ; des anomalies à la palpation abdominale chez 11.

Le traitement est le plus souvent chirurgical (associé ou non à un traitement médical), avec la survenue de complications chez 5 chats (pneumonie ou sténose œsophagienne post-chirurgicales, par exemple). Mais un petit tiers des cas (10/31) est toutefois traité médicalement sans chirurgie (anti-acides, pansements gastriques, inhibiteurs des pompes à protons, stimulateurs de la motricité gastro-intestinale, éventuellement associés à une modification de l'alimentation). Et sans complication. L'âge au moment du diagnostic est alors significativement plus élevé (près de 8 ans en médiane). De même que le poids (4,7 kg en médiane vs 2,4 kg pour les chats traités chirurgicalement).

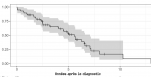

Et la durée de survie est par ailleurs significativement plus longue. Cette information a pu être recueillie auprès des propriétaires pour 20 cas sur les 31 : 12 chats étant morts dans l'intervalle et 8 encore en vie à la fin de l'étude. La longévité est ainsi de 2559 jours (7 ans) en médiane pour les chats traités médicalement (4 cas) contre 771 jours (un peu plus de 2 ans) pour ceux traités par chirurgie (16 cas). Les auteurs rappellent que les médicaments administrés ont pour objectif de traiter le reflux gastro-œsophagien et ses conséquences, et de réduire le risque de pneumonie par aspiration. Ils apparaissent ainsi relativement efficaces.

Concrètement, « le choix du traitement médical ou chirurgical dépend de la gravité de la hernie, la réponse au traitement médical et la présence éventuelle de maladies concomitantes ».

Le pronostic des hernies hiatales félines est globalement favorable. Aucun cas de mortalité n'est recensé à l'issue de la prise en charge thérapeutique. Parmi les 12 chats décédés, 6 le sont toutefois en lien avec la hernie (son traitement ou la persistance des signes cliniques). Parmi les 8 chats encore vivants, seul 1 présente encore des signes digestifs, mais potentiellement dus à une entérite chronique concomitante. Chez les autres, la guérison est complète, sans récidive.

Indépendamment du traitement, la longévité médiane est de 959 jours (2,6 ans). Selon les auteurs de l'étude, les autres affections concomitantes de la hernie, fréquentes et parfois graves, sont susceptibles d'interférer avec le devenir des chats atteints. « Tous les chats morts dans les 6 mois suivant le traitement de la hernie présentaient d'autres maladies majeures ».

28 avril 2025

4 min

4 min

25 avril 2025

5 min

5 min

24 avril 2025

4 min

4 min

23 avril 2025

5 min

5 min

22 avril 2025

4 min

4 min

18 avril 2025

6 min

6 min