24 avril 2025

4 min

4 min

Bienvenue sur LeFil.vet

L'accès au site web nécessite d'être identifié.

Merci de saisir vos identifiants de connexion.

Indiquez votre email dans le champ ci-dessous.

Vous recevrez un email avec vos identifiants de connexion.

L'alimentation fait partie du plan thérapeutique de nombreuses maladies. Et les gammes dites diététiques commercialisées par les entreprises du secteur sont formulées pour répondre à ces besoins spécifiques. La difficulté monte d'un cran lorsque l'animal présente des comorbidités, ce qui est courant chez le vieux chat qui peut être à la fois insuffisant rénal, arthrosique et diabétique… avec un historique d'urolithiases et les premiers signes d'une dysfonction cognitive… Le volet alimentaire de la prise en charge peut devenir un véritable casse-tête.

Partant de ce constat, deux vétérinaires spécialisées en nutrition animale ont effectué une revue de la littérature. Et s'appuyant aussi sur leur propre expertise, elles proposent une approche standardisée de tels cas, en 4 étapes. Elles en présentent la démarche dans une publication en libre accès du JFMS. L'arbre décisionnel en illustration résume les éléments à prendre en considération pour orienter le choix du régime alimentaire.

Pour n'importe quel chat vu en consultation, le statut et les facteurs de risque nutritionnels sont déterminés en évaluant l'animal (paramètres démographiques, historique médical, examen clinique), son alimentation et son environnement. Si des facteurs de risque sont identifiés, une évaluation plus poussée est réalisée (détail de l'historique alimentaire et médical). En cas de comorbidités, cette évaluation plus poussée est systématique.

Divers outils pratiques sont à la disposition des vétérinaires, dont la note d'état corporel (NEC) et l'indice de masse musculaire.

Les facteurs de risque nutritionnel sont, par exemple, une fonction digestive altérée, une maladie chronique, un traitement médical, une alimentation non conventionnelle (régime Barf, sans céréales, etc.), la distribution régulière de friandises… À l'examen clinique, un NEC inadapté, une perte ou une prise de poids anormale, une altération du pelage, une maladie dentaire… sont autant de facteurs de risque nutritionnel également. Le plan nutritionnel prendra aussi en compte les spécificités liées à l'âge, la race et le sexe du chat.

La seconde étape consiste à identifier les anomalies et affections qui nécessitent une prise en charge nutritionnelle spécifique. Certaines maladies, comme l'hyperadrénocorticisme (maladie de Cushing), n'en font pas partie.

Partant de là, la liste des objectifs nutritionnels de chaque anomalie ou affection est dressée. Cette liste est la plus complète possible, comprenant les macronutriments (protéines, glucides, lipides), les fibres, les micronutriments (minéraux, acides gras oméga-3), mais aussi les besoins en termes de densité énergétique, de digestibilité, ainsi que le mode d'alimentation.

Le niveau de preuves scientifiques appuyant ces objectifs est utile à connaître, pour l'étape de hiérarchisation ultérieure (en cas d'incompatibilité).

L'étape suivante est la comparaison de ces listes, afin d'évaluer la compatibilité des objectifs nutritionnels.

Il s'agit aussi ici d'évaluer si les stratégies nutritionnelles pour répondre à ces objectifs peuvent coexister dans un même aliment, du commerce ou sous forme de ration ménagère. Selon les auteurs, les aliments du commerce sont plus avantageux en raison de leur qualité (efficacité testée) et de leur facilité d'accès et d'usage. À défaut, une ration ménagère permet de proposer une formule sur mesure, ou plus appétente. Toutefois, de leur expérience, les rations ménagères peuvent aussi être boudées par le chat.

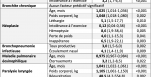

Le tableau ci-dessous présente des exemples de stratégies incompatible et compatible.

Dans la situation théoriquement la plus simple où les objectifs nutritionnels sont compatibles, il n'est toutefois pas assuré que des aliments du commerce répondant à tous soient disponibles. Pour le cas par exemple d'un chat présentant une intolérance alimentaire et obèse, le choix est limité (les aliments low fat sont généralement formulés avec des ingrédients classiques). Inversement, un chat diabétique et obèse sera plus facilement nourri, le contrôle du poids étant essentiel pour les deux.

Certains aliments diététiques possèdent naturellement plusieurs allégations (adapté à la maladie rénale chronique comme la prévention des cristaux urinaires d'urate par exemple), et d'autres sont formulés pour répondre justement à des comorbidités fréquentes.

En l'absence d'allégation spécifiée, la nature et la composition de l'aliment permettra de déterminer s'il est adapté au cas. Par exemple, dans les cas de cystite idiopathique, mais aussi pour prévenir les calculs d'oxalate de calcium, un aliment humide est conseillé, lequel pourra dont être approprié pour les deux.

Pour les cas plus complexes, un chaton en croissance atteint d'un shunt porto-systémique par exemple, les besoins précis (sur une base calorique pour éviter les variations selon l'humidité et la densité énergétique) permettront de calculer les apports nécessaires et ainsi de sélectionner un aliment dont la formulation y répond. La démarche nécessite bien sûr de connaître précisément cette formulation.

Les auteurs rappellent que les friandises et/ou suppléments alimentaires distribués au chat doivent être inclus dans le plan d'alimentation.

Dans la situation où les objectifs nutritionnels sont incompatibles, une hiérarchisation de ces derniers est nécessaire. Elle sera basée sur la gravité de la maladie (impact sur la durée de survie), les préférences du chat (appétence) et du propriétaire (budget), mais avant tout sur la qualité de vie des deux. Une telle hiérarchisation pourra être faite également lors d'objectifs compatibles mais pour lesquels un aliment du commerce n'est pas disponible, ou boudé par le chat, et une ration ménagère inenvisageable.

L'importance des mesures diététiques dans le plan de traitement et le niveau de preuves scientifiques de leur efficacité seront également pris en compte dans la hiérarchisation. Dans le traitement de la maladie rénale chronique, par exemple, et notamment lors d'azotémie, l'intérêt des mesures diététiques est important et prouvé. Un aliment à visée rénale sera alors une priorité à partir du stade 2 même lors de comorbidité dont les objectifs nutritionnels sont incompatibles.

Mélanger deux aliments d'objectifs différents, pour cumuler les bénéfices de chacun, est rarement efficace.

Dans leur publication, les auteurs présentent plusieurs cas cliniques mettant en œuvre cette démarche. Le cas échéant, l'animal peut être référé en consultation spécialisée.

24 avril 2025

4 min

4 min

23 avril 2025

5 min

5 min

22 avril 2025

4 min

4 min

18 avril 2025

6 min

6 min

17 avril 2025

5 min

5 min